お役立ちコラム

WCAG(ウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン)とは?今さら聞けない基本から対応のポイントまでを解説!

ウェブアクセシビリティの対応を進める上で、国際的な基準となるのが「WCAG(ウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン)」です。

すべての人がウェブサイトを平等に利用できるようにするための、設計と実装の指針を示しています。

WCAGは、ウェブ担当者が具体的な目標設定や、制作・運用時の品質チェックを行う上で必要となる知識の一つです。

この記事では、WCAGの基本原則から企業が目指すべき適合レベル、そして具体的な対応方法までを分かりやすく解説します。

ウェブサイトの品質向上と企業の信頼性強化に役立つ、実務的な知識を身につけましょう。

WCAG(ウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン)とは?

「ウェブアクセシビリティに対応する」と決まっても、「何を基準にすればいいのだろう?」と迷う方も多いことでしょう。

ウェブサイトの設計や開発におけるアクセシビリティの基準には、世界共通の明確な指針があります。

それが「WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)」です。

ここでは、このWCAGがどのようなものか、そしてなぜ国際的な基準を意識する必要があるのかを解説します。

WCAGの概要

WCAGは、ウェブコンテンツのアクセシビリティ、つまり「誰もがウェブサイトを問題なく利用できるようにするためのルール」を定めた国際的なガイドラインです。

W3C(World Wide Web Consortium)という、ウェブ技術の標準化を進める国際的な非営利団体が策定しています。

ウェブ技術の進歩に合わせてバージョンアップされており、現在はWCAG 2.1が広く使われていますが、2023年10月にはWCAG 2.2も勧告されました。

WCAGが目指すのは、障がいの有無や年齢、利用環境に関わらず、すべての人がウェブサイトの情報にアクセスし、操作できるようにすることです。

「画像には代替テキストを入れる」「キーボードだけで操作できるようにする」など、具体的で検証可能な基準が網羅されています。

WCAGに準拠することが、「誰にとっても使いやすいウェブサイト」を作るための指針となります。

参考:WCAG 2 概要 | Web Accessibility Initiative (WAI)|W3C

なぜWCAGが重要なのか?

ウェブ担当者や経営者にとって、WCAGの存在は避けて通れません。

その重要性は、主に2つの理由から来ています。

1つ目は、国内の公的な基準の根拠になっているという点です。

日本国内のウェブアクセシビリティの基準である「JIS規格(JIS X 8341-3)」は、WCAGをベースにして作られています。

つまり、国際基準であるWCAGに対応することは、そのまま日本の公的な基準を満たすことにつながるのです。

2つ目は、法的対応の指針となっているという点です。

特に、2024年4月に施行された改正「障害者差別解消法」により、民間事業者にも「合理的配慮の提供」が義務化されました。

ウェブサイトがこの「合理的配慮」の対象となる際、どの程度の水準まで対応すればよいかという具体的な判断の目安として、WCAGの基準が参照されることが一般的です。

WCAGに準拠していれば、法的なリスクを低減しつつ、企業の社会的な信頼性を高めることにもつながります。

WCAGの4つの基本原則(POUR原則)

WCAGは、ウェブサイトを「誰にとっても使いやすく」するための具体的な基準を定めていますが、その根幹には4つの基本原則があります。

これらは頭文字をとって「POUR(ポア)原則」と呼ばれており、ウェブコンテンツが満たすべき要件を体系的に示したものです。

ここでは、4つの原則を一つずつ、具体例を交えながらご紹介します。

PERCEIVABLE(知覚可能)

PERCEIVABLE(知覚可能)の原則は、「ユーザーがコンテンツを認識できるか」という点に焦点を当てています。

つまり、視覚・聴覚・触覚など、利用者の五感を通して情報が正しく伝わるようにすることです。

例えば、目の不自由な方にとっては、画像はただの四角いブロックに過ぎません。

そこで、画像に「代替テキスト」を設定することで、スクリーンリーダーがその内容を言葉で読み上げられるようにします。

また、動画には字幕をつけたり、音声コンテンツには文字起こしをしたりすることで、耳の不自由な方にも情報が伝わります。

このように、情報が一つの形式に限定されず、多様な方法で提供されることが重要です。

OPERABLE(操作可能)

「知覚できた情報を、ユーザーが思い通りに操作できるか」というのが、OPERABLE(操作可能)の原則です。

パソコンでウェブサイトを閲覧する際、多くの人はマウスで操作しますが、手の不自由な方やマウスが使えない環境にいる方もいます。

そこで、マウスを使わずにキーボードのTabキーやEnterキーだけでサイト内を自由に移動し、操作できるように配慮することが大切です。

例えば、フォームの入力やボタンのクリック、ページのスクロールなどが、キーボードだけでスムーズに行える必要があります。

これらはHTMLのtabindex属性や、CSSの:focus疑似クラスなどを適切に設定することで実装可能です。

また、スマートフォンでサイトを見るユーザーのために、ボタンやリンクのクリック領域を十分に確保することも、この原則に含まれます。

UNDERSTANDABLE(理解可能)

UNDERSTANDABLE(理解可能)の原則は、「コンテンツや操作方法が誰にとっても分かりやすいか」を定めています。

情報が提供されても、その内容や使い方が複雑では多くの人が途中でサイトを離れてしまうでしょう。

例えば、専門用語を避けたり、分かりにくい言葉には補足説明を加えたりすることが挙げられます。

また、フォームの入力でエラーが出た際に「エラーです」とだけ表示するのではなく、「メールアドレスの形式が間違っています」といったように、「何が原因で、どうすれば解決できるか」を具体的に示すことも重要です。

サイト全体をシンプルで論理的な構造にすることも、この原則の核となります。

ROBUST(堅牢)

ROBUST(堅牢)の原則は、「ウェブサイトがさまざまな環境で問題なく動作するか」を意味しています。

「利用者がどんなブラウザを使っているか」あるいは「スクリーンリーダーのような支援技術を使っているか」に関わらず、コンテンツが正しく解釈され、利用できる状態を保つことが求められます。

例えば、HTMLやCSSを正しい文法で記述したり、最新の技術に対応できる設計にしたりすることが重要です。

これにより、今後登場する新しい技術やデバイスにも対応できるようになり、ウェブサイトの寿命を延ばすことにもつながります。

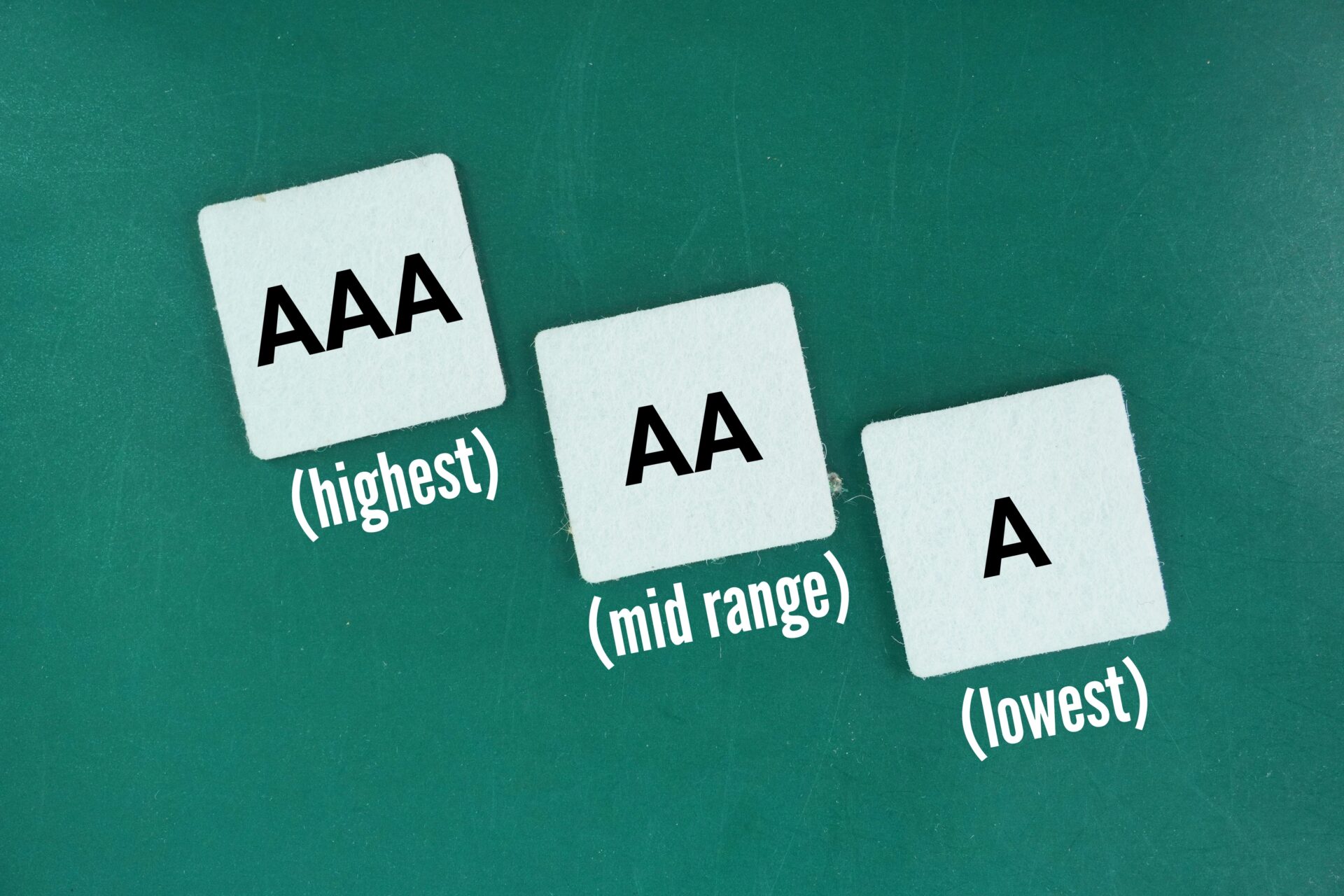

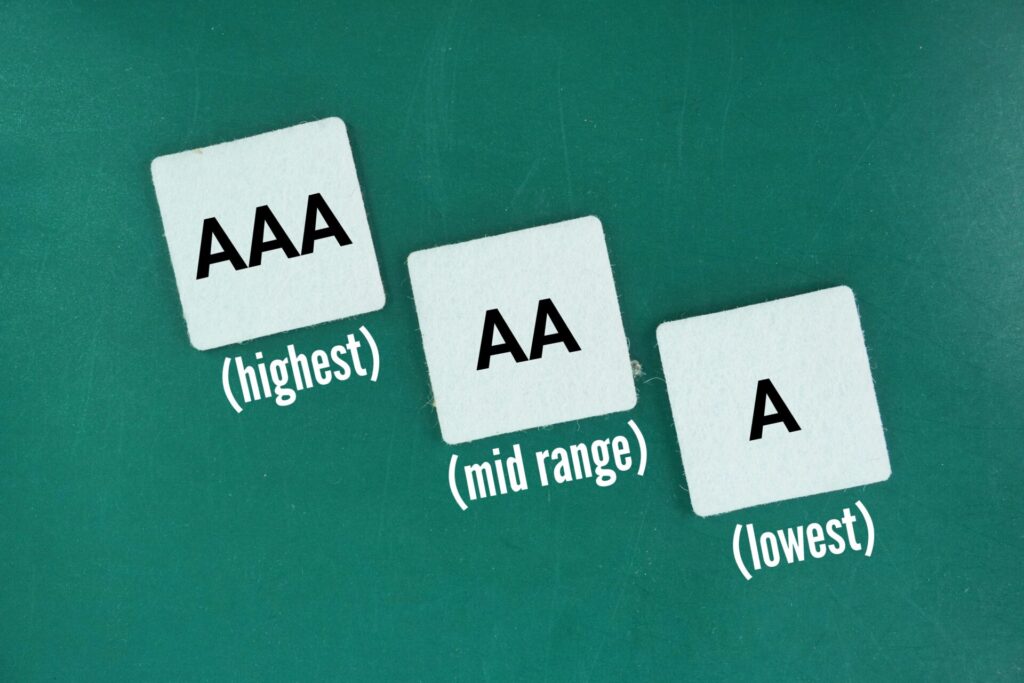

WCAGの3つの適合レベル(A・AA・AAA)とは?

WCAGには、ウェブサイトがどの程度アクセシビリティに対応しているかを評価するための3つの適合レベルが設けられています。

それぞれのレベルは、満たすべき基準の厳しさが異なります。

ここでは、それぞれのレベルが具体的にどのようなものか、そして企業が目標とすべきレベルはどこにあるのかを見ていきましょう。

レベルA(最低限のアクセシビリティ)

レベルAは、ウェブコンテンツが満たすべき最低限のアクセシビリティ基準です。

これは、もし対応していなければ、一部のユーザーがコンテンツにまったくアクセスできなくなってしまうような、基本的な項目で構成されています。

例えば、画像に代替テキストを設定したり、動画に字幕を付けたりするなど、比較的容易に対応できる項目が多いのが特徴です。

ウェブサイトを運営する上で「最低限クリアしておくべき基準」と考えるのが適切でしょう。

レベルAをクリアすることで、誰かがウェブサイトを利用する際に完全に情報が遮断される、といった事態を避けられます。

レベルAA(満たすべき基準)

レベルAAは、企業や公共機関のウェブサイトが目標とすべき現実的なレベルです。

この基準を満たすことで、ほとんどの障がいを持つユーザーが、ウェブサイトのコンテンツや機能を利用できる状態となります。

テキストと背景のコントラスト比を十分に確保したり、フォームのエラーを分かりやすく伝えたりといった項目がその代表例です。

日本のウェブアクセシビリティに関するJIS規格や、改正「障害者差別解消法」が要求するレベルも、このAAに相当すると言われています。

したがって、法的リスクを回避し、多くのユーザーにサービスを届けるためには、レベルAAの達成を目指すことが大切です。

レベルAAA(最高レベルのアクセシビリティ)

レベルAAAは、WCAGが定める最高レベルのアクセシビリティ要件です。

これは、すべてのユーザーがウェブサイトをストレスなく、快適に利用できる状態を目指すための基準であり、厳格な項目が含まれています。

音声コンテンツの背景音を完全に除去したり、複雑な入力フォームでも細かな入力補助を設けたりといった、対応が困難な項目も少なくありません。

すべてのウェブサイトでレベルAAAを達成するのは現実的に難しいため、通常は特定のユーザー層を対象とした専門的なコンテンツや、教育関連のサイトなどでこのレベルを目指すことが多いです。

企業として、まずはレベルAAの達成を目標とし、その上でさらに品質を高めていきたい場合に、AAAの項目を参考にすると良いでしょう。

WCAGに準拠するための具体的な対応方法

WCAGの4つの原則と3つの適合レベルについて理解した上で、「では、具体的に何をすればいいのか」という疑問が浮かぶかもしれません。

WCAGのすべての項目を手作業で確認するのは手間がかかりますし、専門的な知識も必要です。

ここでは、企業やウェブ担当者が効率的かつ確実にWCAGへの準拠を進めるための具体的な方法をご紹介します。

セルフチェックとガイドラインの確認

WCAGへの準拠を進めるためには、まず「自社のウェブサイトが現状でどのレベルにあるのか」を把握することが大切です。

特別なツールを使わずとも、手動で基本的な項目をセルフチェックできます。

例えば「サイト内の主要なページをキーボード操作だけで閲覧・操作できるか」「画像に代替テキストが設定されているか」「文字と背景のコントラストは十分か」といった、誰もがすぐに確認できる項目から始めましょう。

この段階では、WCAGの公式ガイドラインや、それを日本の状況に合わせてまとめたJIS規格の要約版などを参考にすると良いでしょう。

これらをチェックリスト代わりに使い、自社サイトの「満たしている点」と「満たしていない点」をリストアップすることで、次に何をすべきかが明確になります。

以下の記事では、今すぐできるウェブアクセシビリティのチェックリスト20項目をご紹介していますので、ぜひ参考にして下さい。

関連記事:【ウェブアクセシビリティチェックリスト】今すぐできる20項目と確認方法を徹底解説!

専門ツールを活用した効率的な対応

手動でのセルフチェックには、時間と労力がかかるという限界があります。

特に、何百、何千ページもある大規模なサイトでは、すべてのページを手作業で確認することは非現実的です。

また、手動では見落としがちな技術的な問題も少なくありません。

そこで重要になるのが、専門的なツールやサービスを活用することです。

AIを搭載した自動チェックツールは、サイト全体を短時間で網羅的にスキャンし、WCAGの基準に照らして問題点を自動的に洗い出してくれます。

中でも「Accessdove」は、専門知識がなくてもタグを埋め込むだけで自動でアクセシビリティの問題を検出し、チェックから改善まで即座に実装できます。

ウェブ担当者の負担を大幅に軽減し、効率的かつ継続的にWCAG準拠を進められるでしょう。

まとめ

WCAGは、ウェブアクセシビリティ対応の指針となる国際基準です。

WCAGに準拠することは、誰もが快適に利用できるサイトを築くだけでなく、企業価値を高めるための重要な投資となります。

すべてのユーザーを大切にする姿勢は、信頼性の向上と新たなビジネス機会の創出にもつながるでしょう。

ウェブアクセシビリティ対応を効率的に進めるには、Accessdoveのような専門ツールが有効です。

30日間の無料トライアルもございますので、ウェブアクセシビリティツールにご興味がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。